后堡项目微更新复盘:「各方多走一步」的更新实践

发布时间:2024-03-29作者:东原致新城更集团

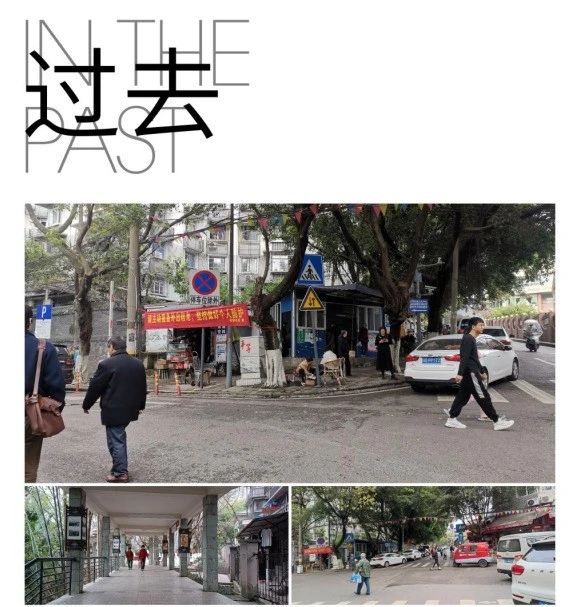

后堡项目属于社区微更新综合整治类型,不能大拆大建无法进行很大的债务投入,基础保障任务重,区域老龄化严重,居住为主产业导入动能低,市场化专业运营方介入会更难,这种类型才是城市存量更新中最普遍的类型。

如果这类型更新都以市场化进行,负担会很重,市场主体由于过低的盈利预期缺乏参与动力;如果全部都由政府来推动,缺少专业方参与,就缺少活化要素和长久的自生发活力。

因此我们认为,政府投资提升环境和基础设施,而市场端投入专业能力和资源,各自发挥主体责任,才是一个可持续的城市更新实践。

历经两年,后堡项目实践至今,其实是一个模式创新的实验,公司内部称为“多走一步的城更实践”,这成为在两年前没有具体更新落地政策指导下,由下而上的更新机制创新的案例。案例本身颇具普适性,代表了城市中最广泛社区所面临的状态。

普适性:抛开由上到下的具备高度统筹主体的特殊性的全力资源导向的“重点工程”,大量存在的基础配套提升工程,没有专班的多维度统筹,没有各方关注,市场投资价值不明显、更新时间会更长,各方投入会更少,推动力会变弱,后堡就是所有要素都回归常态时的更新项目,可以作为大部分片区治理的参考坐标。

可持续性:许多更新项目在初步改造快速呈现落地之后,都会逐步陷入活力停滞的阶段。如何通过政企合作抵达经济效益、社会效益和政府公共服务价值的平衡态,如何更新硬件之后还有长效激发性的自我更新,后堡模式的可持续性是更新效果的评判标准。

后堡实验全景回顾

01.项目背景

后堡二期整体更新采用了政府主导、企业实施和多方参与的联合模式协同推进。主要由南岸区政府住建部投资,资金用于老旧小区基础设施升级、景观环境提升等公共部分建设。最初是由建委统筹进行大片老旧小区更新工程,规划、设计、施工一体化建设管理。南坪街道作为后期管理主体,坚持以长效经营为目标,在实施前引入市场化运营主体-东原致新提前介入,基于运营实践进行方案优化及价值判断,通过用后期经营权拉动市场化前端投入(市场服务包括前期规划设计及策略顾问服务、中期节点EPC管理及社区营造,前置投入约270余万元,置换约1000㎡的经营权通过市场运营能力自主收回前期投资),后期市场运营创造价值反哺社区发展(已经投资20万打造社区共益客厅服务在地居民、每年商业收入扣除基础运营成本后60%投入社区基金用于公园公共设施养护及能源、成立在地文化组织每年投入收入30%用于服务在地再生文化建设),构建社区大运营体系平衡老旧小区物业管理困局,同时在过程中动员更多元主体包括设计、社会、商户、居民共同参与。

02.更新效果

✦ 硬件提升

基础功能提升,更新完成涉及超过180栋房屋,80万方的基础功能提升,包括外立面修缮更新、可燃雨棚整治、空调格栅规整、公共楼道改造;完成人行道修枝、电力增容、燃气管网改造等,完善高密城市功能设施补足,包括社区公园、无障碍设施、公共照明、休闲健身游乐设施、公共卫生间等,使超过8600户居民享受到物业管理服务,人居生活环境得到显著改善;

✦ 软件提升

生活服务提升,通过“大城市、小插件”式的“微更新”、“微手术”手法,将社区资源集约化,在高密度老城区中,把居民真正需要的功能,用插件织补方式活化利用消极空间、边角地带,改建闲置资产为公共服务设施和社区商业设施,谋划 “公园+新消费场景”“社区+共治共建” “街区+文化再生”等更多服务场景可能性,进一步活化片区低效空间,为老旧街区注入“造血”功能,提升社区服务水平;

✦ 湿件提升

内容驱动区域活力,通过1000㎡插件盘活,引入首进重庆及南岸的独理主力店品牌10+,包括英国小布自行车、成都UMtea、网红Dodooo、swimin、totomato、木风日尧、瓦猫客厅、TRANCE等,孵化在地本土小店卯火锅升级助力品牌走出后堡,带动了周边居民区自发形成小店更新超过10+,包括社区书店、barbershop、工作室、花店、咖啡馆等,推动在地就业及人口结构更新,通过创造一些列后堡内容IP,如社区展《后面有个Bao》、社区音乐会、小店点亮计划、盲盒午餐、在地刊物《退半步休息一下》等在地再生的内容创造丰富了在地文化,促进片区产业转型,树立主客共融共治共享的区域特色。

✦ 更新特点

后堡更新不是一蹴而就,没有过度商业化文旅化,找到一种独特的路径,告知人们这个地方的改变不是企业或者政绩的一个文化发声场,没有在密集的公共活动中不断经历堵车、噪音等困扰,是一种回归社区真实生活的更新,是多元化的、散点的针灸式更新,是寻求业态和内容层面的丰富度和在地性的更新,是街头巷尾还保留着生活化的更新。1/2在地1/2再生的策略是将今天未来和以前做的事情叠加在一起,通过运营和不断的调整,孕育一种新的城市形态,新旧居民因此和这里的物理空间产生人与地方的情感联结,寻求新旧人群和谐共处的“热带雨林”效应,为更新后的长期发展提供了潜在动能。目前后堡呈现出新的可循环模型:政府注入第一轮投资更新后,市场化主体运营已经产生了资本外溢效应,今天这里面有新老居住、有消费和办公,虽然比不上CBD里一栋楼所创造的产值,但是它创造的是一个稳定的环境,是一个内驱消费的环境,是一个多元的、能够找到幸福生活的环境。

03.核心角色

在地政府首先是发起者,许多社会机构和企业都呼吁长效运营创造价值,但只有联合政府发起时才有长效的基础条件;其次,它是投资者,政府资金在所有投资里占据绝对份额,是基础设施的底层;再者,它是模式创新的推动者,始终在承担政策模糊下的风险同时不断明确这类更新项目中各方的具体工作和路径;最后,它也是具体事件的实施者和协调者。因此虽然我们看到那些自上而下的“一号工程”政府主导模式在速度上的极限追求和突出效果,但后堡模式中正是没有专班统筹主体,各方参与者都主动承担了更多责任多向前走一步去共同探索创新模式。

● 属地街道

长效发展的坚守者、创新模式的探索者、多元利益的管理者

虽然在今天国家发展改革委发布了《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》,已经提出了在城市社区(小区)公共空间嵌入功能性设施和适配性服务的指导意见,但在2年前的路口,没有政策指导情况下,明知道会增加很多工作量且面临不确定的风险情况,街道书记依然坚持导入新的产业及人口结构/长期增长动力,坚持有效市场和有为政府的更好结合,提前引入有长期主义且具备社会责任的专业运营方介入、在资源有限情况下,通过模式创新拉动市场主体自投入,积极探索构建公建民营、民办公助等多样化建设运营模式,有效盘活利用城市存量资源,实现社区嵌入式服务可持续发展,为地区提供长期的发展质量保证,并优化项目审批和登记备案手续,做了充分的大量的基层保障社区工作,营造了良好发展环境。

● 建委

更新的发起者、强有力的推动者、主要责任的承担者

我们不能忽略建委作为建设统筹主体,承担了主要责任,进行了核心推动,同时对创新的模型实验探索秉持开放支持态度,做到了先行先试。结合原本实施的老旧小区改造方案,加大对社区插件式服务设施建设的支持力度,如果没有建委的基础建设改造优化,不会有之后相对完整的城市界面和具备运营潜力的基础环境;如果没有建委对功能性的共识坚守,就不会有后期有经营潜力的载体落地;如果没有建委协调小组,组织设计方、施工方,运营方,在一个很严密的政策体系内去寻求照章办事和解决办法的平衡推进所有事项,不会有“建成即运营”的高效协同成果。

● 运营方

运营价值创造者、长期主义的陪跑者

后堡团队与在地居民讨论小店更新计划

东原致新所隶属的母公司迪马股份,一开始就并非是站在纯市场化的角度看待后堡老旧小区片区治理的合作,众所周知老旧小区的综合运营不是高周转的投资,是需要通过长期的运营创造健康正向细水长流的现金流,而这意味着项目短期不盈利甚至可能亏损,所以作为南岸区本地民企,是秉承着长期主义和社会责任与政府一起探索微更新的长效模式创新。作为市场化主体深耕区域旧改2年,东原致新参与实践了包括更新规划设计、基础保障服务、社会基层治理、商业活化、生态促活、存量挖掘、综合文化等各类长效运营相关的有益尝试努力,通过运营带动多元资本特别是民间小微资本的投入和自主更新,使社区原有的同质化的老年人群基础上,形成了新社区人口结构和需求的拼盘,既有生活服务配套,也有瞬时网红和旅游效应,这些混合需求产生了更长期的影响,成为这里持续和自我更新的动力。

今天的后堡社区,日益因为主理人商业出圈,被各方关注和认可,但在水面之下,商业的出圈,其实只是蛋糕上那颗最美丽的樱桃。政企合作的模式创新,各方共建街区及运营生态的不懈努力,这些才是保证长效更新生态形成的基础。

当我们回看后堡实践的不同之处,往往以为这些规划是在项目最前端就划定的具体准则,但实际上它却是在项目全过程中由各位参与者形成的自觉担当和共识坚守,最核心的是“各方都向前多走一步”。